Psychologische Tricks und fragwürdige AGBs: Was Eltern über die Social-Media-App BeReal wissen müssen.

Dieser Artikel erschien erstmals im Tages-Anzeiger vom 10.Februar 2023

Leserfrage: Meine Tochter (14) ist ohnehin ziemlich viel auf Social-Media-Kanälen unterwegs, neu ist aber eine App hinzugekommen, die ich nicht wirklich einschätzen kann. Es handelt sich um «BeReal», bei der es ja darum geht, «ungeschönte» Bilder – es gibt weder Fotofilter noch Nachbearbeitungsmöglichkeiten – möglichst schnell hochzuladen. Was mich beschäftigt: Wer die Bilder «verspätet», also nicht unmittelbar auf die Aufforderung hin postet, wird mit «late» markiert und damit sozusagen gebrandmarkt. Zudem sollen die Nutzerinnen auf BeReal posten, ohne viel nachzudenken, was ich ebenfalls für fragwürdig halte. Wie seht ihr das? Und was sollten wir als Eltern über BeReal wissen? Liebe Grüsse: Tanja

Liebe Tanja, besten Dank für Ihre Frage. BeReal ist effektiv eine weitere «soziale» Plattform, die seit 2020 um die Aufmerksamkeit von vorwiegend jüngeren Nutzerinnen und Nutzern kämpft. Hinter der Plattform stehen zwei französische Software-Entwickler, die wiederum von denselben Tech-Investoren finanziert werden, die unter anderem auch Geld in Facebook, Twitter und die Spieleplattform Roblox gesteckt haben. Die Geschäftsstruktur lässt demnach erraten, dass die Idee des echten und authentischen Seins mehr eine Marketingpositionierung als eine ernst gemeinte Aufmunterung zu mehr Selbstwertgefühl für Jugendliche ist.

Wie User an die Plattform gebunden werden

Anders als beispielsweise auf Snapchat oder Instagram, wo junge Menschen zum Teil Stunden verbringen, um das perfekte Selfie noch mit unzähligen Filtern zu optimieren, fordert BeReal die Nutzerinnen und Nutzer täglich auf, ein spontanes Foto von sich zu erstellen und zu teilen. Die Zeit der automatisch gesandten Aufforderung variiert, da man aus Belohnungssystemen von Games weiss, dass das Engagement der Nutzer höher ist, wenn man zu verschiedenen Zeiten überrascht wird. Die App sieht dann vor, dass Nutzerinnen innert zwei Minuten Fotos sowohl mit der auf sich gerichteten Kamera als auch mit der Kameraeinstellung in die Gegenrichtung machen. So entsteht ein möglichst realistisches Foto-Tagebuch, das dann mit Freunden geteilt, geliked und kommentiert werden kann.

Das sind psychologische Tricks, um die Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange, möglichst oft und meist unbewusst an die Plattformen zu binden.

Um weiter Druck auf die Nutzerinnen und Nutzer auszuüben, sind die Fotos der Freunde nur so lange zu sehen, bis das nächste Foto hochgeladen wird, sprich ein Tag. Eingeführt von Snapchat und nachgeahmt von Instagram, wird diese Technik der Zeitlimitierung auch als «Dark Pattern» verstanden. Es sind dies psychologische Tricks, um die Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange, möglichst oft und meist unbewusst an die Plattformen zu binden. Gelöscht werden die unsichtbar gewordenen Fotos jedoch nicht. Dazu aber später.

Wer zu viele Versuche braucht, wird ausgelacht

Wer es nicht schafft, innert zwei Minuten zwei spontane Fotos zu erstellen (die Fotos können ausschliesslich in Echtzeit und mit der von der App aktivierten Kamera geschossen werden) wird von der App sofort und vor allen Freunden mit der Anzahl Stunden, die man zu spät ist – «late!» – ermahnt. Auch diejenigen, die mehrere Versuche brauchen, um ein teilbares Foto zu erstellen, werden mit der angezeigten Anzahl der Versuche quasi an den Pranger gestellt. So entsteht ein mehrschichtiger sozialer Druck, einerseits um erst mal den Grundansprüchen der App selbst gerecht zu werden, andererseits jedoch, um so authentisch wie möglich zu sein.

Wer fünfzehn Versuche braucht, um ein «spontanes» Foto zu erstellen, wird dann schon mal ausgelacht, was sich wiederum negativ auf das Selbstwertgefühl der Person auswirken kann. Durch den Zeitdruck entstehen in der Tat spontanere Fotos, bei denen der Hintergrund umso alltäglicher ist. Essgewohnheiten, Autonummern, Zimmereinrichtungen, Klassenzimmerdekoration und vieles mehr geben nicht nur unwahrscheinlich viel private Informationen preis, sondern werden auch gleich auf einer für alle «Freunde» einsehbaren Karte angezeigt, um alles sofort geografisch zu orten.

Und woher kommt das ganze Geld?

Der einzige «Mehrwert» für Nutzerinnen und Nutzer der Plattform besteht darin, die Attraktivität des eigenen täglichen Lebens mit demjenigen von anderen Freunden zu vergleichen. So entsteht auch hier das allmähliche Unbehagen, das das eigene Leben langweiliger ist als das der anderen, was wiederum depressive Gedanken auslösen kann.

Apropos Mehrwert: Die App, die bis jetzt weltweit rund 53 Millionen Mal installiert wurde und dessen Marktwert zurzeit auf etwa 600 Millionen US-Dollar geschätzt wird, verdient offiziell keinen Rappen. Anders als Instagram, Tiktok und Snapchat, gibt es auf BeReal keine Werbung. Woher soll dann das Geld sprudeln? Der Verdacht liegt nahe, dass Hunderte von Fotos der gleichen Person, in gleichen zeitlichen Abständen aber in verschiedensten Situationen, eine wertvolle Datenbank zur Fütterung von selbstlernenden Gesichtserkennungsalgorithmen darstellt.

Es darf vermutet werden, dass die Fotos wertvolles Rohmaterial für Überwachungssysteme darstellen, die auf künstlicher Intelligenz basieren.

Die übliche Exit-Strategie der Investoren, eine magische Marke von z. B. 100 Millionen Benutzerinnen und Benutzern zu erreichen und zu hoffen, von einem grossen Player aufgekauft zu werden, ist immer mehr Geldgebern zu riskant. Es darf also vermutet werden, dass die Fotos von grösstenteils ahnungslosen Jugendlichen wertvolles Rohmaterial für Überwachungssysteme darstellen, die auf künstlicher Intelligenz basieren.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von BeReal sehen eine dreissigjährige (!) Bewilligung vor, während der die Plattformbetreiber Inhalte von Nutzerinnen und Nutzern auf anderen «sozialen» Plattformen wie WhatsApp oder Instagram teilen dürfen. Natürlich dürfen die nutzergenerierten Inhalte auch gehostet, gespeichert, reproduziert, modifiziert und unterlizenziert werden. Währenddessen darf von den Nutzern nur ein Foto pro Tag gelöscht werden. Weitsichtig, ja fast schon sarkastisch, erwähnt der Plattformbetreiber übrigens explizit, dass er nicht für verlorene Zeit und Gelegenheiten haftbar gemacht werden kann.

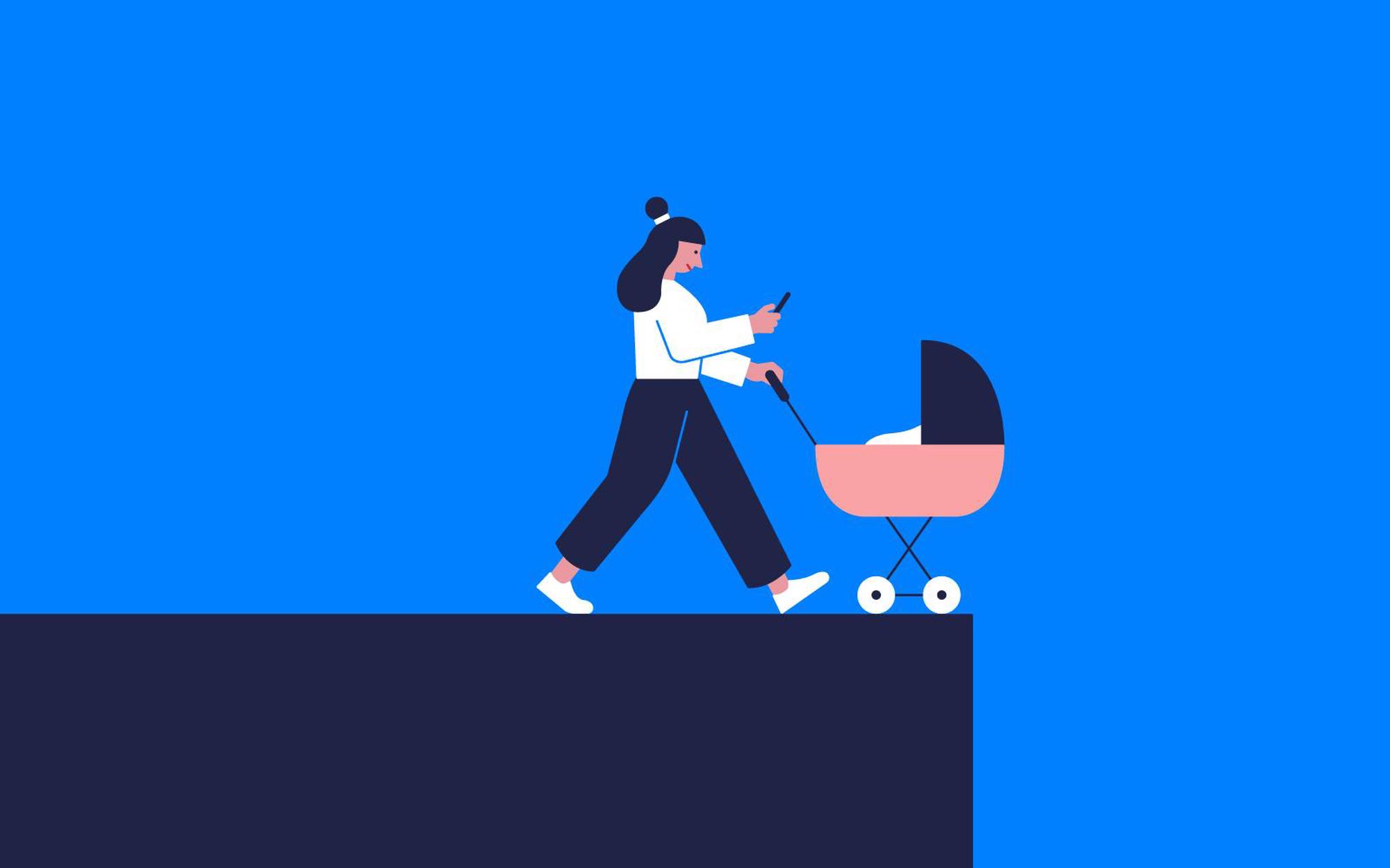

Deshalb mein Rat: Be real, geh raus auf die Strasse und triff dich mit Freundinnen und Freunden – heute mal ohne Handy!