Kategorie: Medienkompetenz

-

Immer mehr Stadtzürcher Gymis verbieten Handys in den Pausen

Intervention durch Gleichaltrige : Projekt TechAngels

Auszug aus dem Artikel aus der Zürcher Stadtmagazin Tsüri vom 18. August

Doch was tun, wenn die Handynutzung bei einzelnen problematisch wird?

Die Atelierschule, das Gymnasium der Steiner Schule, setzt auf niederschwellige Interventionen von Gleichaltrigen: Jugendliche werden von Medienpädagog:innen und Psycholog:innen zu sogenannten «Tech Angels» ausgebildet.

«Die Digitalisierung der Kantonsschule geschah schnell, vielleicht auch etwas zu schnell.»Daniel Zahno, Rektor der Kantonsschule Hottingen

Als «digitale Schutzengel» sollen sie ihre Mitschüler:innen bei einem bewussten Umgang mit digitalen Geräten und Videogames unterstützen. Das Projekt wurde letztes Jahr an der Atelierschule lanciert. Inzwischen bilden auch andere Zürcher Gymnasien eigene «Tech Angels» aus, sagt Beat Richert, Medienpädagoge an der Rudolf Steiner Schule und Projektverantwortlicher.

An der Steiner Schule gilt auf Sekundarstufe seit jeher ein Handyverbot auf dem Schulareal. Zusätzlich erarbeiten die Eltern zu Beginn jedes Schuljahres gemeinsam eine «Medienvereinbarung», wie sie zu Hause mit der Bildschirmzeit ihrer Kinder umgehen.

Das Ziel dahinter, so Richert: «So gelten für alle Jugendlichen dieselben Regeln im Umgang mit dem Telefon. Nicht nur während dem Unterricht, sondern auch zu Hause.»

Ganzer Artikel : https://tsri.ch/a/immer-mehr-stadtzuercher-schulen-verbieten-handys-in-den-pausen

-

Sollen Kinder mit Virtual-Reality-Brillen spielen?

Ein Leser fragt sich, ob er seinem Sohn den Kauf einer Virtual-Reality-Brille verbieten soll. In diesem Beitrage diskutiere ich über die Chancen und Gefahren der Technologie.

Dieser Text wurde erstmals am 11. Dezember 2022 auf Tages-Anzeiger publiziert.

Leserfrage: Mein Sohn (9 Jahre) durfte kürzlich bei einem Freund zu Hause eine Virtual-Reality-Brille austesten und ist seither regelrecht davon besessen, für eine eigene Brille zu sparen. Mir ist schon klar, dass ein solches Ding unglaublich beeindruckend ist, da man ja in eine fiktive Welt eintauchen kann und dabei Sinneseindrücke wie Geräusche und Berührungen erleben kann. Mir ist allerdings nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dass sich ein Neunjähriger hinter einer Brille verschanzt. Was muss ich dazu wissen? Leserfrage von Stefan

Lieber Stefan, danke für die gute Frage. Das enorme Potenzial von Virtual-Reality-Brillen und der audiovisuellen Technologie zwingt uns Eltern, uns näher damit auseinanderzusetzen.

Beim Aufsetzen einer Virtual-Reality-Brille wird den Brillentragenden mittels Bild, Ton und haptischen Impulsen das Gefühl vermittelt, physisch in einer komplett anderen, virtuellen Welt zu sein. Verglichen mit anderen Medien wie Fernsehen, Radio oder klassischen Videogames sind hier verschiedene Dinge grundlegend anders und verdienen eine nähere Betrachtung.

Grundsätzlich können Virtual-Reality-Brillen uns komplett in eine neue Welt entführen oder aber eine Mischung von der Wirklichkeit mit virtueller Veränderung simulieren (dann spricht man von «augmented reality» oder «mixed reality»).

Die Realität wird ausgeklinkt

Unter unseren klassischen fünf Sinnen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten nimmt der Sehsinn eine zentrale Rolle ein. Gemäss Studien basieren bis zu 80 Prozent der von unserem Hirn generierten Realität auf dem Sehsinn, der mit Informationen der anderen vier Sinne komplettiert wird. Durch das Aufsetzen von VR-Brillen werden die Augen als unser mit Abstand wichtigstes Realitätsüberprüfungswerkzeug entführt. Die Grenze zwischen innerer, virtueller und äusserer Realität wird verschwommen. Anita Horn, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die den Einfluss digitaler Technologien auf die mentale und soziale Entwicklung aus sozialphilosophischer Sicht untersucht, erwähnt: «Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Realitätsbereichen gehören zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen im Kontext einer digitalen Lebens- und Lernwelt. Auch im virtuellen Raum können wir Empathie entwickeln, dabei fehlt jedoch oftmals das zwischenleibliche Korrektiv».

In einer virtuellen Welt entkoppeln wir uns also fast gänzlich von unserem Körper und finden uns je nach Videospiel im Körper eines Muskelhelden oder Sexsklaven wieder.

Die eigene Wahrnehmung ist tendenziell projektiver gefärbt. Damit ein Kind die Wahrnehmungen aus den verschiedenen Realitätsebenen effektiv einordnen kann, braucht es den zwischenleiblichen Austausch und die Reflexion. Kleinkinder erwerben ihre Symbolisierungsfähigkeit und damit das Vermögen, zwischen innerer und äusserer Realität zu unterscheiden, im zwischenleiblichen Austausch mit Bezugspersonen. Also erprobt an einem konkreten Symbolbeispiel. Die Plastizität des kindlichen Gehirns mit seiner hohen Lern- und Anpassungsfähigkeit macht es jedoch auch vulnerabler und manipulierbarer in einer virtuellen Welt. Studien zeigen, dass die virtuelle Realität in der Regel primär als Teil der inneren Realität internalisiert wird.

Körperlos

Immer mehr VR-Games nutzen auch «Motion captures». Dies sind kleine Sensoren, die wie eine Armbanduhr an Händen und Füssen befestigt werden. Anhand der so übermittelten Echtzeit-Positionierungsdaten kann im Videospiel der Körper des Spielenden virtuell abgebildet werden. Durch die VR-Brillen sieht die Spielerin so ihre echten Körperbewegungen, dargestellt in einem fremden Körper, beispielsweise als Drache, Monster oder auch Supermodel.

Wie schnell unser Auge einen virtuellen Körper als den eigenen akzeptiert, zeigt die Gummihand Illusion. In diesem Experiment sitzen Probanden an einem Tisch und legen beide Hände auf den Tisch. Die eine Hand wird dabei verdeckt und durch eine danebenliegende Plastikhand ersetzt. Beim gleichzeitigen Berühren der versteckten Hand und der Plastikhand akzeptiert unser Auge die Plastikhand sofort als die eigene und überträgt die Gefühle auf die virtuelle Hand (übrigens ein tolles Experiment, das Sie mit Ihren Kindern ausprobieren können). In einer virtuellen Welt entkoppeln wir uns also fast gänzlich von unserem Körper und finden uns je nach Videospiel im Körper eines Muskelhelden, Massenmörders oder Sexsklaven wieder.

Totale Aufmerksamkeit

Traditionelle Medien wie Fernsehen oder Youtube auf dem Handy können auch als «Rücklehn-Medien» bezeichnet werden, da wir es uns bequem machen und uns mit Unterhaltung berieseln lassen. Videospiele jedoch sind per Definition interaktiv und verlangen eine ständige Mitwirkung. Genau wie eine Ablenkung durch eine Fliege im Auto kann eine Ablenkung in einem Videogame schnell «tödlich» enden. Die Reizüberflutung, verbunden mit der fehlenden Realitätsüberprüfung, kann zu enormen Stresssituationen führen, in der Kinder schlichtweg überfordert sind.

Übelkeit, Stress und Verwirrung sind bekannte Begleiterscheinungen, die mit der virtuellen Reizüberflutung zunehmen.

Das Phänomen «information overflow» ist in der Aviatik schon seit Jahrzehnten bekannt. Kriegspiloten tragen sogenannte Head-mounted-displays, in denen Duzende von zusätzlichen Informationen direkt ins Helmvisier projektiert werden. Die Menge und die kontextuelle Relevanz der Information steht der limitierten Stressresilienz und der Verarbeitungskapazität der Pilotin gegenüber. Übelkeit, Stress und Verwirrung sind bekannte Begleiterscheinungen, die mit der virtuellen Reizüberflutung zunehmen. Demgegenüber hat die VR-Technologie allerdings unglaubliche Chancen im Bereich von Bildung. Stellen Sie sich vor, anstatt ein langweiliges Geschichtsbuch zu lesen, einfach mal in einen römischen Tempel abzutauchen und diesen mit den Klassenkameraden mittels edukativer Schnitzeljagd zu erforschen!

Begleitung beim Ein- und Ausstieg in eine andere Sinneswelt

Jede VR-Erfahrung ist eine Pause der Wirklichkeit, während der wir in eine andere Sinneswelt eintauchen. Gemäss Anita Horn ist es demnach besonders wichtig, dass Kinder bei den Ein- und Ausstiegsphasen von Eltern begleitet werden. Im Vergleich zu einem Kinobesuch, der uns ebenfalls in eine andere Welt transportiert, fehlen beim Auf- und Absetzen der VR-Brillen oftmals Übergangs- und Verarbeitungsrituale. Durch das Anstehen an der Kasse, den Billettkauf, die Zwischenverpflegung in der Pause und das Gespräch über den Film im Anschluss an den Besuch wird das Erlebnis zu einem klar abgegrenzten Geschehen.

Das Besondere, der Lerneffekt und das Faszinosum, das beispielsweise beim selektiven Einsatz der VR-Brille im Kontext des Unterrichtes erfahrbar wird, weichen mit zunehmender Gewöhnung. Wird die VR-Brille als Bewältigungsstrategie gebraucht, um der konflikthaften Auseinandersetzung mit der äusseren Realität zu entkommen, kann ihr Einfluss – wie beispielsweise auch beim exzessiven Gamen zu beobachten ist – zu einem Störfaktor für die Mentalisierungsfähigkeit sowie für die authentische Selbstwahrnehmung werden. Beide Fähigkeiten sind aber grundlegend für die psychische Gesundheit und soziale Beziehungen.

Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Jahren in einem VR-Game mitgespielt habe und beim Autofahren nach Hause plötzlich nicht mehr sicher war, ob dies jetzt echt oder virtuell war. Besprechen Sie die Erwartungen vor dem Einstieg und die Eindrücke nach dem Ausstieg mit ihren Kindern – auf diese Weise verankern Sie VR in der Wirklichkeit.

Inhalte unbedingt überprüfen

Da die Spielenden gezwungenermassen durch die VR-Brillen von der Umwelt abgeschottet sind, erschwert dies auch eine Inhaltsüberprüfung. In VR-Spielzentren wird dazu die Sicht des Spielenden gleichzeitig auf einem Fernseher übertragen. Aus den besprochenen Gründen haben zum Beispiel Shooter Games im VR-Modus eine noch viel tiefere Wirkung, für dessen Verarbeitung und Rückkehr zur Normalität eine entsprechende «Ich-Stärke» vorhanden sein muss. Wie praktisch bei allen unterhaltungstechnologischen Innovationen, ist die Pornoindustrie auch bei VR-Inhalten führend. Letztere erwartet eine 26-fache, weltweite Umsatzsteigerung von pornografischen VR-Applikationen in den nächsten fünf Jahren. Während die Altersfreigaben bei herkömmlichen Videospielen nach wie vor Empfehlungen sind (die ich einzuhalten empfehle), sind wir Eltern bei VR-Games regelrecht aufgefordert, unsere Erziehungsverantwortung wahrzunehmen.

Zentral sind dabei die Begleitung und die Aufklärungsarbeit. Ich ermutige Sie deshalb alle zu einer eigenen VR-Erfahrung oder zu einem VR-Spiel gemeinsam mit Ihren Kindern. Besprechen und vergleichen Sie danach Ihre Eindrücke. Denn wie bei allen neuen Medien gilt es, dessen Potenzial zu verstehen und auch die positiven Seiten kreativ zu nutzen. Wie sagte einst schon Paracelsus: «Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.»

Was haltet Ihr von Virtual-Reality-Brillen, liebe Leserschaft? Habt Ihr auch schon Erfahrungen gesammelt? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare.

-

Handyverbot an Schulen und der Sog von Social Media

Immer mehr Schulen in der Schweiz führen ein Handyverbot ein. Nidwalden hat soeben als erster Kanton ein solches erlassen. Joanne (13), Angelina (14), Juri (13) und Dorijan (13) erzählen von ihren Smartphoneregeln daheim und in der Schule, was sie im Unterricht über die sozialen Medien gelernt haben und warum sie kaum auf die ganzen Apps verzichten könnten. Medienerziehungexperte Beat Richert ordnet ein.

-

Wake up!

It was on October 4th, 1933, when Reichsminister Joseph Goebbels and his National socialist cabinet passed a law known as “Schriftleitergesetz”. The law came into force on January 1st, 1934, and made of German journalists and the German press a controlled, synchronized propaganda machine for the Third Reich. About 1300 journalists lost their jobs, either because they were Jewish or not willing to actively support the NSPAD agenda. Loyal journalists had to be member of the “Reichspressekammer”, a Nazi controlled, political body keeping total control on media content in Germany. It took five and a half years to turn reasonably thinking and peace-loving Germans into a Jew-hating and war-embracing nation.

Skip forward 91 years and closely observe a consortium of investors led by Elon Musk offering $97.4 billion to grab and control OpenAI. After having turned Twitter into his own propaganda machine, buying the keys to any US-Department, Database or Financial authority through a combined $277 million of donation to the republican party and Donald Trump, he reaches for the very foundation of AI based information. All of a sudden, Goebbels typewriter and paper-based architecture of opinion shaping looks like chicken shit compared to what we are witnessing as I write these lines. Those who fall asleep in a democracy wake up in a dictatorship. Please grab some energy drinks folks, will you?

-

Medienpädagogik an der Steinerschule Kreuzlingen

Ein interessanter Beitrag über das Medienpädagogik Konzept der Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen mit vielen konkreten Einblicken in meine Tätigkeit als Medienpädagoge. Lieben Dank für den Artikel.

Hier geht’s zum Artikel: https://rssk.ch/nachrichten/medienpaedagogik-an-unserer-schule

-

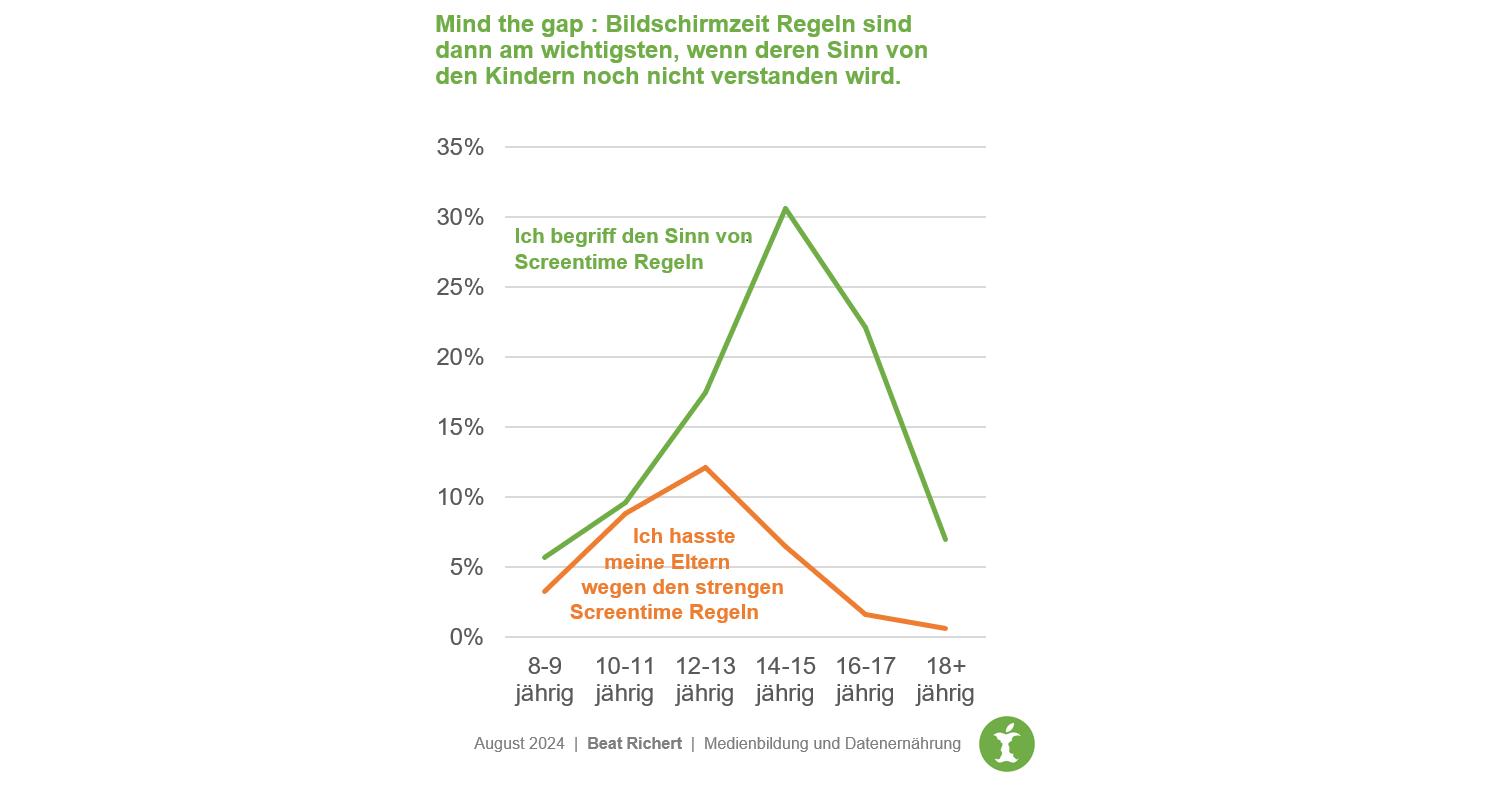

Zürcher Gymi Schülerinnen und Schüler verlangen elterliche Handyregeln

Gemäss einer Umfrage unter 735 Schülerinnen und Schüler von Zürcher Gymnasien, sind acht von zehn Jugendlichen dankbar für verbindliche Smartphone Regeln.

Die Studie zeigt, dass Alterskohorte der entscheidende Faktor sind, wie mit Bildschirmzeit Regeln umgegangen wird. Bildschirmzeit Regeln scheinen dann am wichtigsten, wenn deren Sinn von Kindern noch nicht verstanden wird.

„Die Resultate bestätigen eine Wahrnehmungslücke, die ich seit Längerem beobachte“, sagt Beat Richert, Medienpädagoge und Autor der Studie. „Eltern sind vielfach gehemmt, klare und verbindliche Mediennutzungsregeln zu erstellen, weil sie Aggressionen und Frustration ihrer Kinder befürchten“, erwähnt Richert.

Diese Frustration gibt es tatsächlich, scheint jedoch im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren ihren Zenit zu erreichen. Gemäss der Studie ist in diesem Alter auch der Prozentsatz der Kinder, die heimlich den Internet-Zugangscode knacken, am höchsten. Gleich nach diesem Lebensabschnitt setzt jedoch die Erkenntnis von Sinn und Zweck von Bildschirmzeitbeschränkungen ein. So bestätigen 92% der befragten Jugendlichen, dass sie im jetzigen Durchschnittsalter von 16 Jahren die Notwendigkeit von Bildschirmzeit Einschränkungen begreifen und begrüssen. Eine Mehrheit der Befragten (52%) erwähnt denn auch, dass sie selbst versuchen, die Handyzeit zu beschränken, es jedoch nicht schaffen.

„Bildschirmzeit Regeln sind dann am wichtigsten, wenn deren Sinn von den Kindern noch nicht verstanden wird. Es ist für Kinder und Jugendliche schlichtweg unmöglich, der inhaltlichen Reizüberflutung und der suchtfördernden Technologie von Handys widerstehen zu können“, ergänzt Richert. Hass auf die Regelsetzer ist normal. Besonders in der Adoleszenz gehören diese Gefühle zum Prozess des sich selber finden.

Klare und verbindliche Mediennutzungsregeln, verbunden mit einem offenen und regelmässigen Austausch, scheinen unabdingbar. Ein Austausch unter Eltern, zum Beispiel im Rahmen eines interaktiven Elternabends an der Schule, kann eine kontrollierte und bewusste Nutzung von Bildschirmmedien auch fördern.

Die komplette Studie ist hier verfügbar.

Den Beitrag dazu auf 10 vor 10 im Schweizer Fernsehen: https://www.srf.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:srf:video:41c84845-c224-433d-a3c1-175f741d2f1f

-

Tik Tok Lite : Ein Level Up des Suchtpotenzials

In Frankreich und in Spanien wird die neue App „Tik Tok Lite“ bereits getestet. Diese beinhaltet ein Belohnungs-System, bei dem Aufmerksamkeit mit Punkten bezahlt wird. Aus suchtpräventiver Sicht eine höchst problematische Entwicklung. In der 10 vor 10 Sendung vom 23. April 2024 des Schweizer Fernsehens durfte ich dazu Stellung nehmen:

Um den Beitrag auf Schweizer Fernsehen SRF anzuschauen, bitte HIER KLICKEN.

-

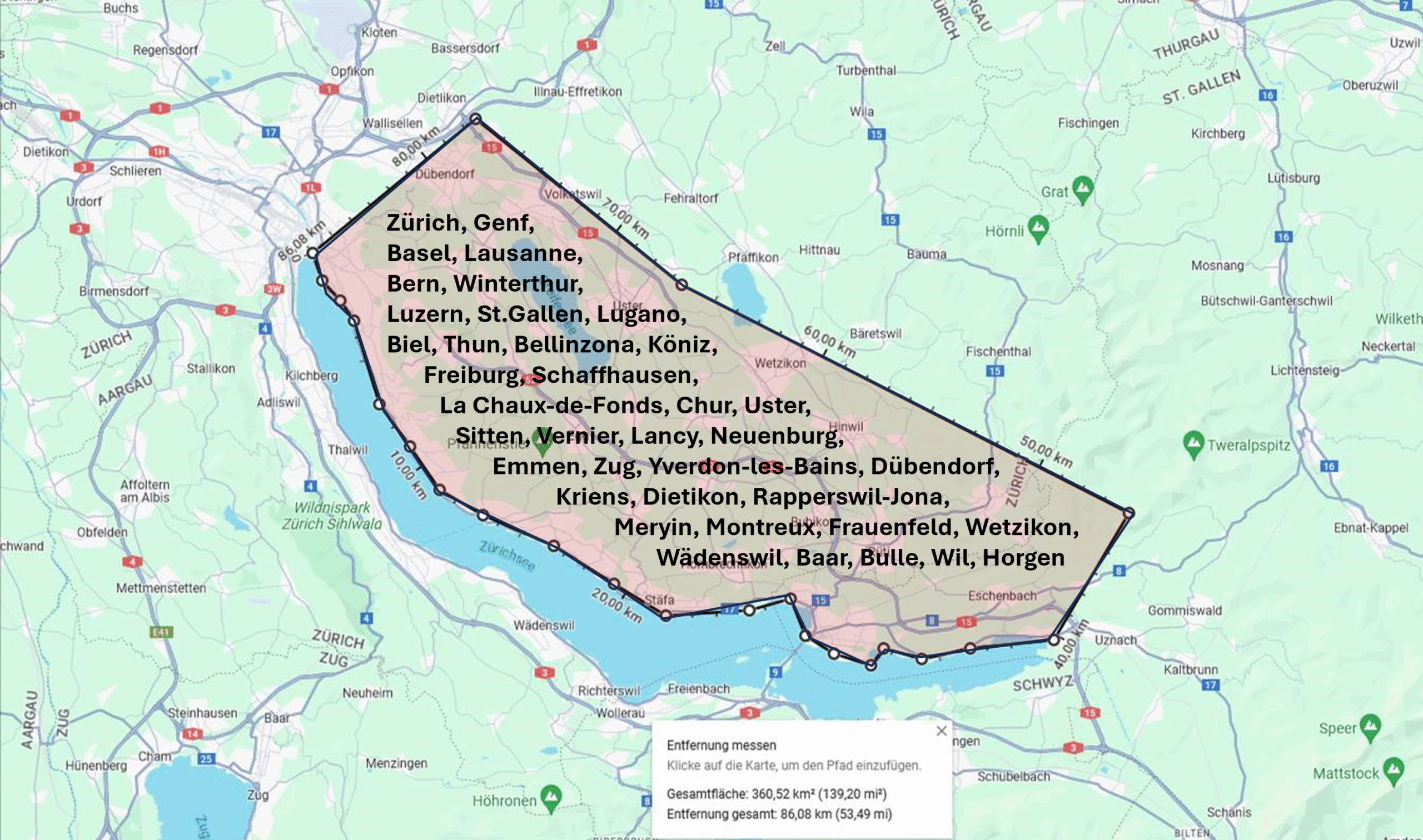

Wenn der Gazastreifen in der Schweiz wäre

Die Visualisierung von Daten erlaubt es, komplexe und zum Teil ferne Thematiken besser zu verstehen. Um die Nahost Situation besser begreifen zu können, habe ich den Gazasteifen in die Schweiz geholt.

Die Mittelmeerküste vom Gazastreifen habe ich mit der Zürcher Goldküste ersetzt. Das östliche Zürichsee Ufer vom Bellevue bis ans Ende des Obersees entspricht mit seinen vierzig Kilometern ziemlich genau der Länge des Gazastreifens. Ein Teil des Zürcher Oberlandes, der Pfannenstiel und das Gebiet rund um den Greifensee bis hin zur Brüttiseller Autobahnverzweigung ist das Hinterland «unseres» 360 km2 grossen Gazastreifens. Sobald die Grenzen durch Mauern und Stacheldraht Zäune errichtet sind, können die 36 grössten Schweizer Städte allesamt in dieses Gelände zwangsumgesiedelt werden.

Es sind dies Zürich, Genf, Basel, Lausanne, Bern, Winterthur, Luzern, St.Gallen, Lugano, Biel, Thun, Bellinzona, Köniz, Freiburg, Schaffhausen, La Chaux-de-Fonds, Chur, Uster, Sitten, Vernier, Lancy, Neuenburg, Emmen, Zug, Yverdon-les-Bains, Dübendorf, Kriens, Dietikon, Rapperswil-Jona, Meryin, Montreux, Frauenfeld, Wetzikon, Wädenswil, Baar, Bulle, Will und Horgen, die zusammen die gleiche Bevölkerung von 2,3 Millionen haben, wie sie der Gazastreifen aufweist.

Jetzt fehlen nur noch zwei Eingänge: dazu würde sich der Rapperswiler Seedamm als Kontrollposten Süd hervorragend eignen und die Autobahn A15 beim Brüttiseller Kreuz wäre als Kontrollposten Nord eine strategische Wahl.

-

Vom Märchen, dass digitale Medien dick, dumm und einsam machen

In einem viel beachteten WIRED Artikel von 2008 suggerierte der damalige Chefredaktor Chris Anderson, dass im Zeitalter von „Big Data“ Korrelationen genügen und eine nachweisbare Kausalität überflüssig werde.

Wahrhaftig eine unverschämte Behauptung, die sich jedoch in den letzten fünfzehn Jahren schleichend immer mehr bestätigt hat, zumindest wenn es um die öffentliche Wahrnehmung von Phänomenen geht. Wir hüpfen von einer Schlagzeile zur Anderen und nehmen uns nicht die Zeit, Kausalitäten zu suchen, geschweige denn zu verstehen. Der Hahn schreit vor dem Sonnenaufgang. Dies ist eine nachweisbare Korrelation. Die Sonne geht jedoch nicht auf, weil der Hahn schreit – die Kausalität zu einer solchen Interpretation fehlt ganz offensichtlich.

Dieser Podcast von EDUCA mit dem „kalten Blick der Statistik“ auf das heiss diskutierte Thema der Digitalisierung der Bildung räumt mit vielen emotional getriebenen Falschinterpretationen auf und ist idealer Ausgangspunkt einer sachlicher Diskussion:

Kritisches Denken gegenüber der rasanten Digitalisierung sind berechtigt. Bestrebungen zu einer bewussten und gesunder Nutzung von digitalen Medien sind essenziell. Es ist jedoch falsch, schädlich und total überspitzt – insbesondere aus Sicht von älteren Menschen auf die Jugend – zu behaupten, dass digitale Medien dick, dumm und einsam machen. Was wir brauchen ist ein konstruktiver und kritischer Dialog, zwischen jung und alt.