Wir haben mit unseren Kindern (8 und 10) folgenden Deal: Wenn sie sich nicht an Abmachungen halten – nicht reinkommen, wenn wir sie rufen, ihre Teller nicht abräumen etc. – bestrafen wir sie mit Geräteentzug. Nun hat mir kürzlich eine Freundin gesagt, dass eine solche Art der Bestrafung kompletter Unsinn sei, weil sie zum einen nichts mit dem Regelverstoss zu tun hat und zum anderen die Geräte für unsere zwei Buben nur noch interessanter werden. Stimmt das wirklich? Wie seht ihr das? Leserfrage von Simone auf Effretikon.

Liebe Simone, danke für Ihre Frage. Belohnungs- und Bestrafungssysteme sind so alt wie die Menschheit selbst. Beim genaueren Hinschauen gleicht unser Leben einem einzigen Hindernislauf zwischen Belohnung und Bestrafung. Ein Säugling muss kurz aufschreien, damit er mit Milch belohnt wird. Kleinkinder werden mit Lächeln und aufmunternden Worten belohnt, sobald Sie auf das Bild der Katze zeigen und «miau» sagen können.

Unsere ganze Gesetzgebung ist ein einziges Belohnungs- und Bestrafungswerk.

Wenn unsere Kinder dann später mit dem Velo auf dem Trottoir fahren, erhalten sie als Bestrafung die erste Busse. Unsere ganze Gesetzgebung ist ein einziges Belohnungs- und Bestrafungswerk. Halten wir uns an die Regeln, werden wir mit Freiheit belohnt, verstossen wir gegen das Gesetz, werden wir bestraft. Und wer sich das ganze Leben lang an die Regeln gehalten hat, den erwartet im Jenseits das Paradies als ultimative Belohnung.

Kausale Beziehung zwischen Regelverstoss und Strafe

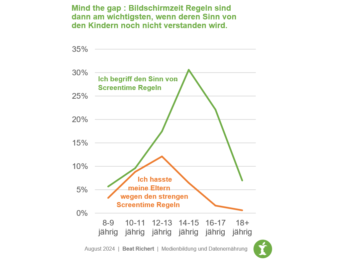

Belohnungen und Bestrafungen haben immer zum Ziel, einen Einfluss auf unser Verhalten zu haben. Aus erzieherischer Sicht macht es Sinn, wenn immer möglich eine kausale Beziehung zwischen Regelverstoss und Strafe zu haben. Am besten ist es, die Regeln mit den Kindern gemeinsam zu erstellen und dabei auch den Sinn der Regel zu erklären. Unbegründete Regeln sind viel schwieriger zu verstehen und zu befolgen. Wenn also die Strafe für eine nicht eingehaltene Regel in direktem Zusammenhang mit dem Verstoss steht, unterstützt die Regel das Kind beim Verstehen und beim Erbringen des erwarteten Verhaltens.

So muss vielleicht die- oder derjenige, der das Geschirr nach dem Essen nicht abräumt, beim nächsten Essen das Geschirr der ganzen Familie wegräumen, oder muss den Abfallsack runtertragen. Das Ziel der Regel ist Hygiene und Ordnung im Haushalt und die Strafe unterstützt das Ziel direkt.

Einfache und möglichst wenig Regeln

Grundsätzlich empfehle ich, einfache und möglichst wenig Regeln aufzustellen, ganz nach dem Motto: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Je mehr Regeln wir aufstellen, desto schwieriger und aufwendiger wird auch die Kontrolle der Regelumsetzung. Um uns die Bestrafung einfach zu gestalten, orientieren wir uns vielfach an der Frage «wo tut es am meisten weh?» anstatt «wie lernt das Kind am effizientesten, sich den sozialen Normen einzufügen?».

Dass ein Verbot die Faszination und Attraktivität eines Objektes steigert, wissen wir aus vielen psychologischen Studien.

Wenn wir also eine Pauschalstrafe in Form von Handyentzug oder Gamekonsolen-Entzug für alle Regelverstösse einführen, vereinfacht dies unser «Regel-Management», ist jedoch pädagogisch nicht empfehlenswert. Dass ein Verbot die Faszination und Attraktivität eines Objektes steigert, wissen wir aus vielen psychologischen Studien. So kann eine Pauschalbestrafung mit Handyentzug das Suchtpotenzial des Handys zusätzlich steigern, da es durch das nicht kausal zusammenhängende Verbot zusätzlich zum Objekt der Begierde wird.

Suchtpotenzial von Geräten nicht unterschätzen

Wenn wir also die Bildschirme oder Gamekonsolen einziehen, sollte dies idealerweise immer in Bezug zu unserer Medienerziehung stehen. Diesbezüglich ist Geräteentzug nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht als Erziehungsberechtigte. Computerspiele, «soziale Medien» und das Handy allgemein haben ein enormes Suchtpotenzial. Neuropsychologische Untersuchungen bestätigen, dass Reize und Impulse aus Videogames den Reizen aus dem realen Leben quasi in nichts nachstehen. Das Lustzentrum (Nuccleus accumbens) des Hirns schüttet bei solchen Reizen Dopamin als Glückshormone aus. Dieses Glücksgefühl wird danach vom Stirnhirn kontrolliert und reguliert.

Da das Stirnhirn erst im erwachsenen Alter ausgewachsen und voll funktionsfähig ist, lassen sich Kinder viel mehr von Glücksgefühlen leiten. Dies wird von den Anbietern «sozialer» Plattformen und Videospielen ausgenützt. Die meisten Produkte werden gratis angeboten, um die Nutzerinnen und Nutzer danach so schnell wie möglich abhängig zu machen.

Spielerisch bleiben

Unterstützen Sie Ihre Kinder beim Suchen von Alternativen zu Bildschirmzeit. Versuchen Sie auch, diese Alternativen besonders attraktiv zu machen. Dies kann durch einfache und spielerische Tricks gelingen; versprechen Sie zum Beispiel, beim Kartenspiel oder Verkleidungsspiel mitzuspielen. Spielerische Elemente in Regeln einzubringen, ist eine hervorragende Taktik, um es einfacher und attraktiver zu machen. Ein geniales Beispiel dieser sogenannten Gamification war das Wort «Triffsch?» auf öffentlichen Abfalleimern in mehreren Zürcher Gemeinden. Mit einem einzigen Wort (das langweilige Anti-Littering-Regeln ersetzte) wurde aus einer erwarteten Haltung ein Spiel.

Vergessen Sie dabei jedoch nie, dass Kinder vor allem spielen wollen und spielen sollen.

Nutzen Sie die Bildschirmzeitdaten der ganzen Familie und schreiben Sie diese auf ein Scoreboard auf dem Kühlschrank. Belohnen Sie die bestgenutzte Bildschirmzeit (dank dem Youtubeclip zum besseren Verständnis, wie man irreguläre französische Verben konjugiert, gab es einen glatten Sechser). Genau wie auch unser Lohn immer mehr von Performance-Indikatoren abhängt, können Sie die Bildschirmzeit-Regel auch direkt vom Spiel abhängig machen (nutzen sie z. B. den FIFA Trainer Modus im Fifa-Spiel, um die darin vorgeschlagene Verbesserung der Passquote anzuwenden).

Vergessen Sie dabei jedoch nie, dass Kinder vor allem spielen wollen und spielen sollen. Nutzen Sie diese kreative Form von Regeln und Belohnungen, um spielerisch in Kontakt zu bleiben. Da es mit zunehmender Zeit schwieriger wird, Regeln einzuhalten, ist es auch empfehlenswert, die Kinder beim Einhalten zu loben. Selbstverständlich sind Regeln immer auch den familiären, individuellen und kulturellen Gegebenheiten anzupassen.

Dieser Artikel ist erstmals im Tages-Anzeiger vom 3. September 2021 erschienen